来た来た来たー!変化の兆し!片付けの本質にズバリと切り込む!✨みんな、目を覚まして!片付けでHappyなオリジナルな人生のベースをデザインするのだ。

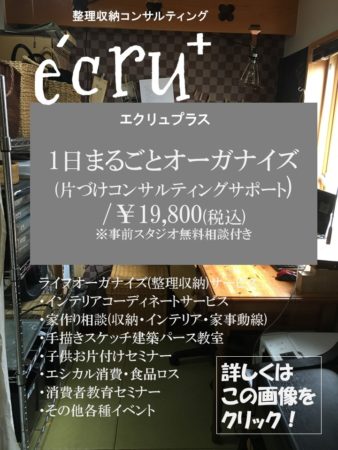

【お問い合わせフォーム】片付けサポート・インテリア相談・建築バース教室・片付け数秘オンライン、各種セミナー等のお問い合わせはこちらからどうぞ

おはようございます!

脱力系ライフオーガナイザー

徳島お片付けラボ

エクリュプラス竹内真理です。

9月25日発売の「サンキュ!」に続き

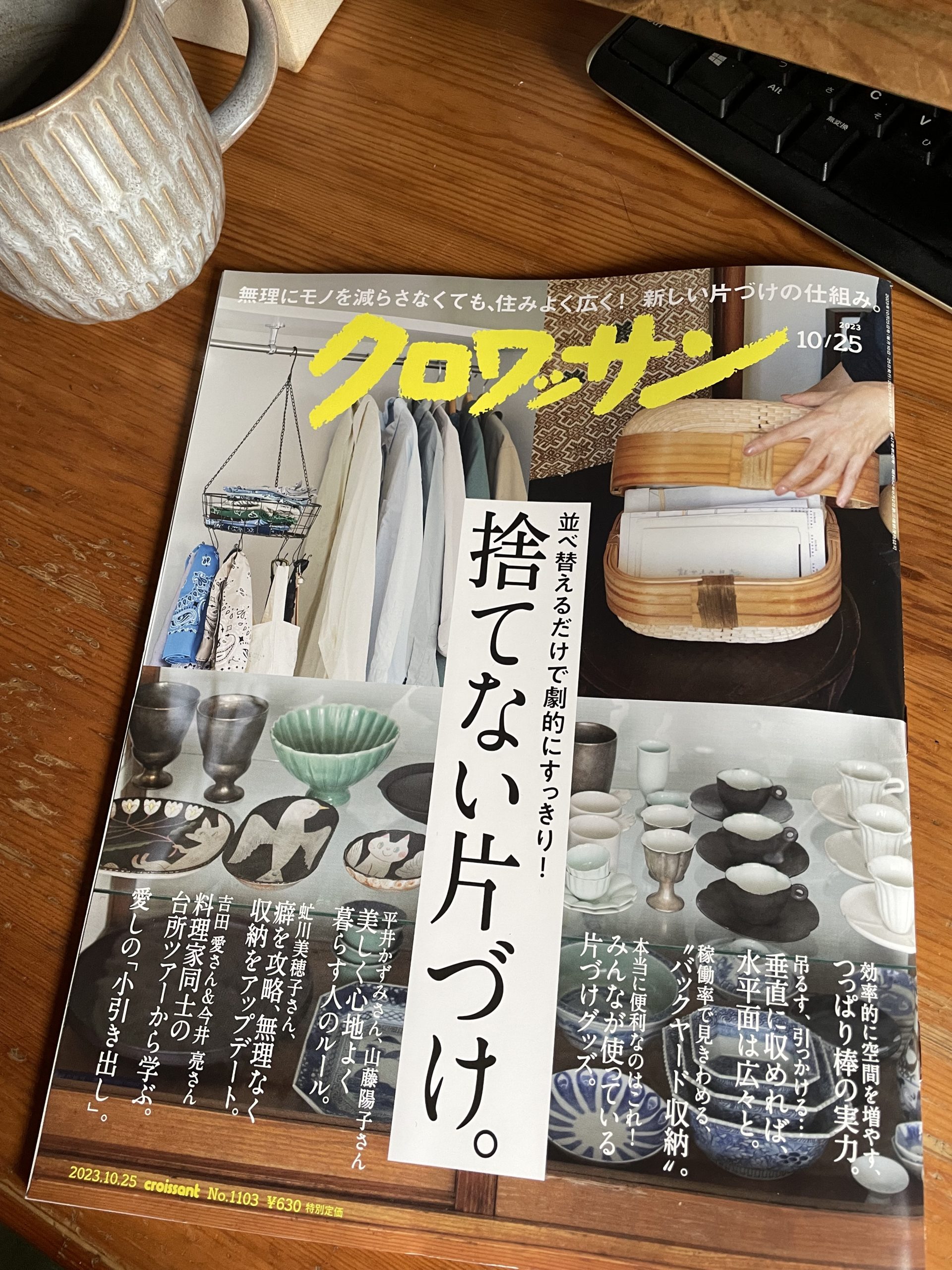

10月10日発売のクロワッサンは

ズバリ「捨てない片付け」特集!

高原理事の記事が載ってる!

「捨てるから始めない」でおなじみの

私の所属する日本ライフオーガナイザー協会代表理事であり

徳島県出身であり大阪弁バリバリの酒豪・高原真由美さんの記事もガッツリ掲載されております。

私は10月10日の夕方にこの本の存在を知り、

バイト先の飲み会に行く直前に本屋に走り、

即効ゲットいたしました。

クロワッサンP20から始まる高原理事の「散らからない家の仕組み作り」では冒頭からこう述べられています。

日本は今、世界で最も片付けと整理収納の難易度が高い国になっています。

その理由として

1.居住空間が狭くて収納スペースがない

2.安くて手に入りやすいためモノが増えやすい

3.SNSの普及で理想が高くなりすぎている

の三つが挙げられている。

で、

そんなムズカシイ状況を打開するには、

モノではなく「人」にもフォーカスする事。

そこに暮らす「人の行動や習慣」にフォーカスする事で

その難易度を下げる事が出来る。

雑誌やネットで情報を得るのもいいが、

まずは「人」、つまり「自分や家族」の「行動や心」を見つめよう。

てこと。

こちらの記事もおススメ。

☟

■雑誌等の「視覚的メディア」はほどほどにして「文字」を読もう

でも、ちょっと脱線するけども

こういう「理論的」な片付けのコーナーって、

つい読み飛ばしがちよね。

私も高原理事の記事を読みたさに雑誌を購入したくせに

肝心の高原理事のページは

表面的な字ずらをさらっと読み飛ばして、

つい次のページに行っちゃった。(なにしとんや)

いや、ほんまに、なにしとんやって話なんだけど

これ、結構やりがちだと思うわけ。

とくに今回のクロワッサンは、

みんなが大好きビフォーアフター、つまり

残念な状態から、スッキリ片付いた状態への変化が写真でならべられており、

めちゃ見応えがあったんよね。

で、高原理事のコーナーの次には、

さらに、クロワッサン世代が好きそうな

プロのスタイリングによるステキ収納事例の写真がインテリア雑誌のように並んでいて、

これまた目を奪われる。

読み飛ばしてしまった事に気が付き、

焦って戻ってきて、

今度はマーカーとペンを用意して、

正座して真剣に読解に取り組んだ。

(理解力の無さ故)

■『心の栄養』というモノのカテゴリー

俺の心に必須なもの。

で、じっくりと読んだ結果、

めちゃくちゃ濃縮ジュースのような内容だったという事が判明した。

まず私的に新鮮だったのは

① 暮らしに欠かせない必要アイテムと

② 心の栄養アイテムとに分ける事。

この「心の栄養」という言葉は、私が今勝手に作ったモノだから、ちょっと補足すると

クロワッサンでは

分類3「ないと心が落ち着かないもの」と

分類4「あると気持ちがあがるもの」とに分かれている。

分類4は、「ジュエリー」などの他、いわずもがな「推しグッズ」などが入る。

これは、推し活にもくわしい高原理事らしい分類で

結構これからの時代に必須条件だなって思った。

だって、今、だれしも「推し」の一人や二人いて、

結構リアルライフよりも重要度が高い人多いもんね。

まあ、推しアイテムだけではなく、

服や、趣味のモノ、学びのモノ、仕事のモノ・・・など

自分の人生において大切なものは人によって違うし

「いる」「いらない」で分けた時に、

かならずしも「生きる為に必須のアイテム」でないこれらのモノに対して

ちゃんと「心に必要なカテゴリー」として確保する事は

他人のモノを自分の価値観で判断して

「いらないもの。捨てれば」みたいに言う人の

意識を変える事にも繋がると思う。

また、今気が付いたんだけど

また分類3(ちゃんとクロワッサン№1103を買って読んでね)の

「ないと心が落ち着かないもの」の中には、

「防災備蓄」みたいなものも含まれるかもね。

この防災備蓄、どこまで持っていれば安心という線引きがムズカシイから、

不安が強い人ほど、整理や定位置、循環の仕組みが整っていないと

結構問題となる。

ただでさえモノが増えがちな子供を持つ世帯や、

高齢者にとくにこの傾向が強いように思うから、

散かる大きな要因の一つになっている事は間違いないだろう。

これについては、また後日別記事で書くね。

■まとめ「ノージャッジで俯瞰」

とまあ、今回は「分類」にフォーカスした記事を書いたけれど、

それ以外にも、大切な事として「俯瞰」に関してかなり精密な段階を踏んだ記事が書かれていて

かなり勉強になりました。

片付けを「自分だけがやっている!腹が立つ」とおもっているママたちには、ぜひとも読んでいただきたい内容だった。

なんせ、「家族とくらす家の散らからない仕組みの作り方」として

まず初めに、「キッチン等の自分の場所をじっくりとノージャッジで観察(第一の俯瞰・内観)し、

そのあと、ざっと「ゴールイメージ」を作り、家族に共有、

その後の家族の行動を静かに分析(第二の俯瞰・範囲を広げる)し、

そこから対策を練っていく

という手法はめちゃんこわかりやすく

家族対策には「それしかない」

と思わせる説得力だった。

なんせ、しつこいが大切なのは

「ノージャッジ」と「俯瞰」。

具体的には以下の文章抜粋を参考にしてください。(もっと具体的に知りたい方はクロワッサン№1103を買って。)

散かる物は何なのか、それはなぜ散らかるのか、家族の行動に着目してみましょう。誰がどこで何をしているのか、なぜそこでそう使うのか、どうして置きっぱなしになるのかをじっくりチェックしましょう。

まあ、この「いったん理想のゴールを仮で作ってみる」というあたりまでが

片付けのプロの力を借りるのには一番適していると思う。

一緒に片付けをする事で、自然と自分の内観は出来るし

仮のゴールくらいは作れる。

でも、そこから家族がその仕組みに対応できるかどうかは、

地道な検証と改善の繰り返しだし、

なにより、ママの「ノージャッジの俯瞰力」がつかない事には、

いつかイライラが爆発して「片付けてよ!」と叫ぶ事になるので

そこらへんも、ライフオーガナイザーの学びとサポートは有効だと思う。

ライフオーガナイザーは「ノージャッジの俯瞰」のプロなんだから、

良い悪いのフィルターを通さずモノを見るとはどういう事か、というのが、

一緒に作業をする事で自然とわかってくるとおもうんだ。

それは写真や文字ではなかなか伝わらない。

「片付けの本質」について語ろうとすると、

どうしても文章ばかりになるのは仕方がない。

ついついきれいな写真のページを見てしまうのも、わかる。

でも、コツコツやっていこう。

何事も最短ルートとは、案外そうした地道なもんだと思う。

今日も長々書いちゃった。

お付き合いくださり、本当にいつも、感謝してまーす✨

この記事へのコメントはありません。