片づけのスタートが切れない人、必見。

■徳島・脱力系お片付け・ライフオーガナイザー®竹内真理のブログ■

サービス詳細はこちら

\\\✨ YouTube動画も頑張ってます!チャンネル登録お願いいたします。✨///

\\\✨ 家作りスキルアップコミュニティ「おうちのカタチ研究室」ぜひご参加ください♡ ✨///

こんばんは

脱力系ライフオーガナイザー

徳島お片付けラボ

エクリュプラス竹内真理です。

ライフオーガナイザーになって、ふつうの人ではなかなか見えない、

ある意味ディープな世界を見る事が出来るようになりました。

だって、

散らかっている自分の部屋の、そのまた引き出しの中まで

洗いざらい見せる・・・(それも片付けのプロに!)なんて

私的にその恐怖を例えるなら、

アイドルタレントに

自分のわがままボディをさらす・・・くらいの勇気ですよ。

今日は、それを乗り越える方法をひねり出してみたいと思います。

■ほとんどの人は自分と同じなやみを抱えている事を知る。

なぜだ・・・なぜ散らかる・・・。

まずはこれ。

片づけに悩んでいる人のほとんどは、「他の人も同じように悩んでいる」という事を知りません。

「私以外はみんな、スッキリきれいにきちんと丁寧に、ステキな暮らしをしているに違いない」

という、あらぬ妄想を抱いているのです。

正直いいますが、そんな事はありません。

ぱっと見きれいでも、問題をきれいに隠しているだけのこともあります。

たとえば私のように。

完璧キレイなんて、逆に病気です。

それくらいに思っていてちょうどいいのです。

■自分の合格ラインをぐんと下げる

大学教授も片付けに悩む、の巻

例えば「パソコンが壊れて直せない」事に、そこまで恥じる人はいません。

でも、一見誰にでもできそうな「片付け」ができないと、「恥ずかしい」と感じる。

「デキて当たり前」だと思う事は、合格ラインをやたら高く設定してしまい、苦しむ羽目になります。

でも、実際は、片付けはパソコンを直すくらいの難易度であると私は思います。

(インテリアコーディネーターでも、家庭科の先生でも、自宅の片づけが出来ていない・・という事が多いのは、周知の事実。)

大量生産大量消費の、今の経済を回すためにも、

不要なモノまでやたら買わされてしまう私たちの暮らしが、モノであふれてしまわない方が不思議だと思っていいのです。

スッキリキレイが合格ラインなんかじゃない。

こんな時代に、それでもなんとか家族の暮らしを回して行っているだけで、

家庭運営においてかなりの技術なんだという事を

もっと知ってもいいのではないかと。

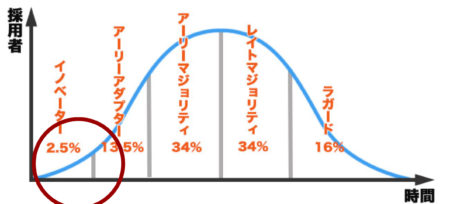

■問題に立ち向かおうとしているだけで「意識高い系」上位10%入りだと知る。

なにより、皆さんのハードルを上げている

「片付いていない状態を人に見せたくない」という感情は

私の推測ではありますが、

「自己肯定感」の低い人ほど強いように思います。

一見自分に自信があるように見える人でも、

ほんの一か所、自分が苦手とするカテゴリーで、他人より劣っているような気持ちになってしまう事が、

とてつもなく抵抗があるのかもしれない、と話してくれた人がいました。

でも、私から言わせてもらえば、

こんな「片付けをプロに依頼して自分の暮らしを整える事にお金と労力を使う」という

ほんの数年前ならばあり得ないようなサービスを知っていて、

誰よりも先に「受けようかな・・」と検討しているだけでも

超絶「意識高い系」だと思うのですよ。

↑ あなたはココ。

まだまだ、ほとんどの人は

問題に向き合おうとしていないどころか、

問題がある事にすら、気が付いていない状態です。

「暮らしを楽しむ」という、なんかボヤっとしたキーワードに、

引っかかってこんなブログを読みにくるだけでも、自分てすごいんだと思っちゃっていいと思うんですよね。

だって、「暮らしを楽しむ」なんて、

特別なにか、お金が儲かるわけでもないし

生死にかかわるわけでもないし、

緊急性がある問題じゃない。でも本当は重要。

つまりは、「片付け」って、この図でいう「第二領域」に当てはまります。

意識高い系の人しか、このカテゴリーに時間を割く事が難しいと言われている「第二領域」。

片づけは、第二領域

片づけに問題意識を抱き、改善したいと考えているあなたが、いかに素晴らしいか。

少しはご理解いただけたでしょうか(*’ω’*)

徳島お片付けラボ

エクリュプラス竹内真理

★脱力系ライフオーガナイザー 竹内真理の素顔★

インテリア業界に関わり続けて約半世紀。独立して片付け(ライフオーガナイザー)の道に進む。ニックネームは「まりお」。

子供は2人すでに独立し、今は猫の「まめち」と気ままな2人(?)暮らしを満喫中のアラフィフ戌年生まれ。特技は空手、弱いけど酒好き。人生の一大イベントである「家作り」を通し、暮らしや家族、モノとの関わりに置いて、主体的に「幸せに生きる事」を選択する人を増やす事が私の使命です。

この記事へのコメントはありません。